お問い合わせCONTACT

ご相談・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームストーリーズ

STORIES

SERIES EMBARK

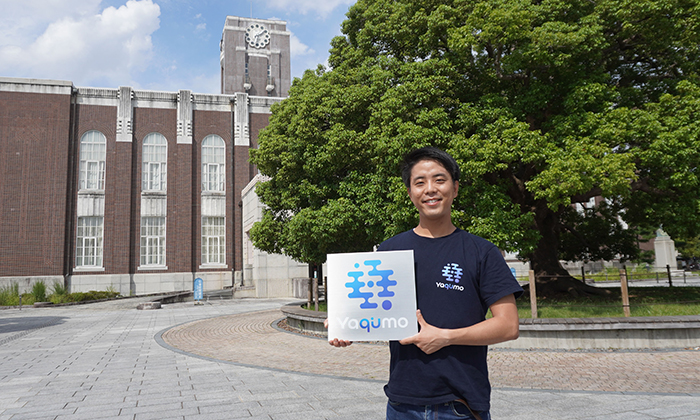

京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)のEIR(客員起業家)として創業を目指していた中小司和広氏が、2025年4月に量子コンピュータ開発を手掛ける株式会社Yaqumoを設立した。量子コンピュータは、従来型コンピュータでは困難な複雑な計算を実現できるため、産業界の期待が高く世界的な開発競争が激しくなっている。同社は、中性原子方式で世界の研究開発をリードする京都大学高橋義朗研究室と分子科学研究所大森賢治研究室の主要メンバーが参画し、国内の様々なステークホルダーと協力しながら研究開発を進めており注目度も高い。京都iCAP投資部アクセラレーションリードの菅野流飛との対談を通じて、EIRの活動やディープテック起業家として必要なこと、事業に懸ける思いなどを中小司氏の視点で語っていただいた。

(文:田北みずほ)

2025年4月1日に株式会社Yaqumoを設立されました。創業おめでとうございます。

ありがとうございます。

早くも3カ月が過ぎましたが、創業後の活動状況はいかがでしょうか。

スタートアップがある程度の結果を5年で出さなければならないと考えると、もう20分の1が終わっている状況です。あっという間ですね。

まずはYaqumoがどんな会社なのかお聞かせください。

量子コンピュータという新しいタイプの計算機の研究開発と、それに関わるビジネスを作っていく会社です。量子コンピュータは、従来のコンピュータでは難しい複雑な計算を速く解けるもので、素材開発や金融など様々な分野での活用が期待されています。

量子コンピュータの開発を手掛けている企業は世界中にありますが、その中でYaqumoはどういう立場なのでしょうか。

量子コンピュータには様々な方式があるのですが、我々が開発しているのは中性原子方式を使用した量子コンピュータです。この方式の研究開発で国内ツートップと言われる、京都大学の高橋義朗教授と分子科学研究所の大森賢治教授が連携して開発を進めているという点が特長です。

量子コンピュータはこれから産業が立ち上がろうとする段階かと思いますが、技術的、あるいはビジネス的なキーになる部分はどこでしょうか。

まず、どれだけ計算素子を増やせるかという、スケーラビリティの観点が重要です。つぎに、演算の速度もポイントになってきます。また、量子コンピュータは1000回に1回程度の頻度で計算間違いが起こるため、これを訂正する機能(誤り訂正)を備えることが必須です。規模、速さ、質の観点から総合的に見たときに、我々がやろうとしている中性原子方式は非常に魅力的だと考えています。

量子コンピュータの社会実装にはまだ時間がかかることが想定されていますが、仮に量子コンピュータ産業を人間に例えるとどういった成長段階なのでしょうか。

そうですね、まだハイハイもできていないくらいでしょうか。そうは言っても、おそらくこれから5年後には、量子コンピュータだからこそ可能な、意味のある計算の結果が出てくると言われています。そこに向かって、現在様々なハードウエア、ソフトウエアの企業が開発を進めている状況です。

なぜ創業に至ったのか、まずはEIR-iCAPに応募した経緯を教えてください。中小司さんの場合は、大学院を出られて、戦略コンサルティングファームで大企業のコンサルティングや海外での産業創出などに携わってきました。いつ頃からサイエンス・テクノロジーを活用したスタートアップをやりたいと思い始めたのでしょうか。

ディープテック系のスタートアップを創業したいと思ったのは2年ほど前ですね。私の家系は、父方はサイエンスに縁が深く、母方は全員商売人。もともと起業家志向はあったのかもしれません。実は、最初はアートをテーマに起業したいと考えていました。というのも、僕は小説を書いたり絵を描いたりすることが好きで、必然アート領域に関心があるのですが、美やアートといった領域は、資本主義の社会に投影されると急にその価値が小さくなってしまいます。小説家や画家が素晴らしい作品を世に提供しているにも関わらず、現実問題としてあまり儲かっていません。そこに問題意識を持っており、それを解決できるような起業ができないか思案した時期もあったのですがうまくいかなかった。そんなある日の早朝、駐在していたベトナムで自転車を漕ぎながら朝日がバーッと差してくるのを見て「ディープテックだな」と。どうしてかわからないのですが、そう思いました。

降りてきちゃった(笑)。

降りてきちゃいましたね。京都iCAPの支援で起業した方からの紹介でEIRプログラムを知り、菅野さんに連絡したのが2023年11月でした。最初はオンラインで話して、その後、菅野さんがベトナムまで来てくださって。京都iCAPの支援を受けながら創業しようと決めました。

アートの話は個人的に興味深いです。たとえば、トップバレエ団に所属しているようなバレリーナでもアルバイトをしなければ食べていけないという話もよく聞きます。やっている美学や提供している社会的価値に対して資本が回ってない。

それが実は、「なぜディープテックで創業したいと思ったか」にも繋がります。僕は、サイエンティストももっと儲かるべきだと思っています。社会にポジティブな影響を与える価値の高い研究が、資本主義の中では適正に扱われていないような気がしています。そういう点に関しては、日本のサイエンスはアートと似ていると思いました。根本的に、僕はそういった部分に本質的な問題意識を持っているようです。今回の創業はアートじゃなくてディープテックですが、やりたいことの背景は同じだと思っています。

京都iCAPにEIRとして入社されてから1年間活動していただきました。全体としてどのようなスケジュールで活動されましたか。

2024年7月にジョインして最初の3カ月はシーズの探索を行いました。次の3カ月で創業候補案件を4件に絞り、その次の3カ月で創業案件を意思決定し、最後の3カ月で創業準備を終えて会社を設立しました。

数多くのシーズがある中で「この先生に会おう」と決める際には、どのような判断軸や勘どころがあったのでしょうか。

基本的には、研究者や研究内容のリストを見ながら「その研究分野が自分にとって面白いかどうか」という軸で探索・面談をしていました。一方で、一度お会いした際に「先生に魅力を感じるかどうか」という観点も、振り返るとその後の事業化検討に大きく影響していたと感じます。「人としてもう一回会いたい」とか、「サイエンスの話をもっと深く聞いてみたい」という直感ですね。

研究に対する興味関心だけでなく、面談を重ねていく中で見つかるご縁や相性の発見もあったのですね。

そうですね。僕としては最初の3カ月が最も大事だったと考えています。3カ月で50人くらいの教員の方に120件くらいのインタビューを行いました。物理や数学に興味があったのでそういった領域を中心にソーシングしていましたが、同時に、ある先生とお話をしたら、その先生から別の先生を紹介してもらう、ということも多々起こりました。結果何が起きたかというと、自分の頭の中に“オリジナルの生きた技術マップ”のようなものが生まれてきました。領域Aと領域Bはある観点において重なりがあるとか、あの先生とこの先生は研究分野は異なるけれど事業領域としては近いとか。様々な先生方の研究や技術についての意外な繋がりなども見えてきました。この、数をこなすからこそ得られた「自分オリジナルの世界の再発見」が、後々の事業テーマ選びにも大いに影響しました。

国内のディープテックスタートアップ創出の基本的手法は「起業家と研究者をマッチングし、短期間で事業化の検討を行う」というものですが、中小司さんのお話を聞くと、それだけでは足りないものがあると感じます。ある技術を見たときに一定のマーケット仮説を出すことは比較的簡単ですが、中小司さんの場合、ご自身の中に様々な先生の技術のダイナミズムがあり、また、同時に様々なビジネスパーソンやVCとも会話し、そういった集合知の結果として「この座組でこのビジネスモデルを選択することで、社会を変革することができる」という、実行可能で生きたビジネスを提案している。

そうですね。僕は今回、二人の先生とそれぞれの研究室メンバーを統合する形で創業しました。それも、「大きな社会課題を解決するために必要な技術が一つで済むのか?」という抽象度の高い問いを持てたからだと思います。

一人ひとりの先生方と向き合いながら、そういった抽象度の思考もされていたのですね。

問題を解くためには、ソリューションを全体像で考える必要がある。一人の先生が生み出したひとつの技術だけで社会実装するという前提条件は、絶対条件ではないわけです。技術と技術の繋がり、人と人の繋がり、社会の動向など、「全体として本当に社会をポジティブにすることができる構造体かどうか」をしっかり考えることが重要だと思います。

創業して改めて実感していますが、ディープテックは事業化に多くの時間がかかります。解く問題に対して最初に扱う武器が小さすぎるためです。しかし、周囲をよく見て働きかけると、様々な技術を持った協業パートナーがいて、積極的に助けてくれることもあります。そういう人たちをしっかり集めてやっていくことは、ディープテックの社会実装を早めるために極めて重要です。だから、“自分なりの技術のマップ”を持つことは、ディープテック起業家にとって大きなメリットであると思っています。

中小司さんは、先生と技術や事業の話をするだけではなく、人として正面から向き合うことも徹底されていますね。

技術はとても大事ですが、その技術を生み出した先生はどういう人で、どのような哲学を持っているのかを理解することにも気を配りました。たとえ失敗してもうまくやっていけるか、一緒に立ち直れるかという視点が大事だと考えます。

確かに、子どもを育てるような時間軸で技術を生み出した人ですから、それを担わせていただく上できちんと人として向き合うことは当然重要ですね。

たくさんのシーズを見て、本格的な検討へと進んだ技術はどういった視点で決めたのでしょうか。

はっきりとした基準を定義していたわけではないのですが、結果として「このテーマで産業ができるか」という視点でスクリーニングしていました。僕はタイ生まれマレーシア育ちですが、初めてマレーシアに行った2000年頃は、空港からの高速道路にずらりとシャープやパナソニックの看板が並んでいて、子ども心に「とてもかっこいい」と感じたことを覚えています。一方、マレーシアから日本に帰る2008年になると、その看板は日本以外の企業に変わっていました。日本の国力が落ちているのをまざまざと感じた結果、世界で勝てる日本の産業を作らなければならないと感じるようになりました。日本発の産業を創ってそれを輸出するというのが、僕にとっての大きなテーマなので、スクリーニングの中でも必然それに資するものかどうかという点は重視しました。もちろん、ディープテックスタートアップ1社だけで産業ができるわけではありませんが、「自ら創業した1社が産業のコアになれるかどうか」はポイントだと思います。

最終的に量子コンピュータを選んだ理由はなんだったのでしょうか。

量子コンピュータは産業としての規模感、期待値が極めて高く、国策として支援されている領域のひとつです。その夢の大きさに魅力を感じました。また、そういった大きな挑戦をする上で、この創業を通じて「自分自身が本質的な付加価値をつけられるかどうか」という点についても深く考えました。自分だからこそ意味があったと思える創業じゃないとやる意味がない。

創業準備を進めるにあたり、日本の量子コンピュータ(中性原子方式)には京都大学の高橋先生と分子科学研究所の大森先生というツートップの先生がいらっしゃいました。それぞれ魅力的な研究開発を進めていましたが、グローバルで戦うには、タッグを組んでいただくほうが絶対にいい。そういった思いをそれぞれの先生にぶつけて対話を続けた結果、一緒に協力してやっていくことになったのがYaqumoです。もしかしたらほかの人でもできたことかもしれませんが、僕にとっては、このタイミングでお二人の先生の力を統合する形での創業が出来たことに、一定の役割を果たしたという実感はあります。

創業されて、これからスタートアップの経営者として進んでいくわけですが、20年後、どんな自分でありたいとか、実現したいことなどのイメージはありますか。

経営者になって、改めてリーダーシップに強い関心を持っています。リーダーシップとは、今の私の理解では「希望を与えること」です。我々が向かっていく先にどれだけ意味があるかということを指し示す、そういったことの意味に関心があります。僕は「Yaqumoは量子コンピュータ領域におけるトヨタになる」と言っています。トヨタは自動車メーカーですが、すべてを自社で設計製造しているのではなく、多くのサプライヤーがいて、その中でリーダーシップを発揮することで日本の自動車産業全体を成立させている。我々も同じだと考えています。量子コンピュータの領域で、グローバルナンバーワンを取りに行くと明言して、国産の量子コンピュータを開発する。そうやって、この産業にかかわるすべての人を励まし、国家規模の産業を創っていく。そういったことが、我々が果たすべきリーダーシップだと思っています。Yaqumoという会社を通じて、それを試してみたい。それが僕のYaqumoに懸ける思いです。その延長線上に何があるかはわかりません。

それは、結果が出るまでの時間軸が長いディープテックの起業家としても大切な考え方ですね。いつからそういったことを考えていたのでしょうか。今回の創業で発露してきたのか、元々そういう考えがあったのか。

両方というのが答えにはなりますが、最近は特にそれを実感しています。例えば、僕が「Yaqumoは量子コンピュータのトヨタになる」と言うようになったら、会社の仲間たちも外部で同じことを言ってくれるようになりました。明確に言葉にすることによって、言霊ではありませんが、組織全体の目指す姿が現実に形成されていくような気がします。

これから京都iCAPのEIRになろうという方やディープテックの創業を目指している人に助言をするとしたら、どんな言葉になりますか。

ディープテックの起業家だからといって、必ずしも理系出身である必要はないと思っています。ディープテックである前にまず起業家。サイエンスに対する理解は当然必要ですが、それ以上に、ビジネスパーソンとしての素養、強さを持っていることが前提として大事だと思います。理系分野に触れてこなかった人であっても、起業を考えていてサイエンスに興味がある方は、ぜひEIRを目指していただいたら嬉しいです。

ディープテックで起業をしてみたいという方には、もっともっと「京都iCAPのEIRという窓口がありますよ」と知ってもらえたらうれしいですね。中小司さん、ありがとうございました。

(2025年7月実施。所属、役職名等は取材当時のものです)

私が京都iCAPに参画して初めてご縁をいただいたEIRが中小司さんでした。公私ともに様々な会話をしながら、間近で創業までの道のりを見せていただけたことに大変感謝しています。「起業とはリーダーシップである」という強い信念を持つ中小司さんが、最高の仲間と作られたYaqumo。そのリーダーシップで業界と産業の未来を構築してください!

菅野 流飛

株式会社Yaqumo

ご相談・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム